Shibuya culture project

MENUKEYPERSON

渋谷を3Dデータ化したら、街の価値がもっと見えてくると思う。

ライゾマティクス代表取締役齋藤精一さん

プロフィール

プロフィール

1975年神奈川生まれ。建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からNYで建築家として活動を開始。その後、ArnellGroupで広告に携わり、2003年の越後妻有トリエンナーレでアーティストに選出されたのをきっかけに帰国。2006年にライゾマティクスを設立し、代表取締役に就任。建築で培ったロジカルな思考を基に、アート・コマーシャルの領域で立体・インタラクティブ作品の制作に取り組む。最近では経済産業省との共同プロジェクト「3dcel.」(3D City Experience Lab.)や、今秋に立ち上がる「1964 SHIBUYA VR プロジェクト」など、3D都市データの整備・公開に力を注ぐ。東京理科大学理工学部建築学科非常勤講師。

建築出身の齋藤精一さんを中心に、2006年に大学時代の同級生3人で活動を開始したクリエイター集団「ライゾマティクス」。2014年に手掛けた全面LEDのバスケットコートNike RISE「House of Mamba」や2015年ミラノ国際博覧会(ミラノ万博)日本館における「LIVE PERFORMANCE THEATER」など、テクノロジーとアート、エンターテイメントの新しい関係を追求するライゾマは、今年で創業10年目。一つの節目を迎えた彼らの活動は、アートとコマーシャルの領域のみに留まらず、都市開発やまちづくり、地方創生までフィールドが広がっている。今回のキーパーソンでは代表の齋藤精一さんを迎え、この10年間のライゾマの活動を振り返ると共に、今秋から渋谷を拠点に取り組む「1964 SHIBUYA VR プロジェクト」など、3D都市データの可能性についてじっくりと語ってもらった。

9.11をきっかけに建築家からアーティストへ

_もともと建築出身の齋藤さんが、広告やアートの世界に入った経緯を教えてください。

アメリカの大学院を卒業後、オランダ人の建築事務所で働いていたのですが、ちょうど9・11アメリカ同時多発テロに遭遇しました。当日、僕はワールドトレードセンターから、急行で1つ目の地下鉄の駅にいて、地上に上った瞬間に飛行機がビルに突っ込んだんです。本当に映画みたいで。その日は事務所に戻り、屋上でラジオを聞きながらワールドトレーディングセンターを眺めていたら、さらに2機目が突っ込んで崩壊……。当然ですが、今まで進めていた建築のプロジェクトは全て中止に。建築は政治や経済に左右されますから仕方がないのですが、それを目の当たりにして、「何のために建てているのか?」と僕の考えが大きく揺らいでしまった。特に嫌だったのは、テロであれだけの人が亡くなったにも関わらず、建築家たちが「次に何が建つのかな?」みたいな話を平気で始めたこと。それから、もう一つの理由は建築自体のプロセスが遅すぎて、どうしても僕の性に合わなかったという点も大きいです。

_落ち着いている様に見えますが、結構せっかちなんですか?

そうなんでしょうね。最近、渋谷の再開発を見ているとニョキニョキと伸びて、めちゃめちゃ建つのが早いじゃないですか。もしも今の時代だったら建築家を続けていかもしれないですけど、そういういくつかの理由が重なって建築を辞めました。ただ、建築事務所にいる頃からパースや模型をはじめ、ポスターやグラフィックなど、制作プロセスに興味があって、最終成果物としての建築物にあまり固執していませんでした。だったら広告代理店に行こうと思い、アメリカのオムニコムグループ、Arnellに転職。ところが万人に消費を促す広告も、それはどうなんだろう。もっとプリミティブに考えてものを作れないかと。僕が考えていることは建築でも広告でも実現できなくて、結局、美術に行き着いたんです。ちょうどその頃、同じ大学の友人で、今のパートナーである真鍋(大度)が短期留学でアメリカに来ていて、「じゃあ、インスタレーションをやろうよ」というノリで作ったのが、ライゾマティクスです。それが2001年です。

_「ライゾマティクス」は、アートを行うユニット名だったのですね。

そうです。ただ、ライゾマという名前は一旦置きまして、帰国後は一人で美術作家として、しばらく色々活動をしていました。でも、日本には美術を支える土壌がなくて、美術を続けるにはどうしても違うところで稼いで表現するしかない。そこで、同級生の真鍋と千葉(秀憲)と一緒に会社を作ってコマーシャルみたいなものを作り始めたんです。

_大手代理店で実績を積み、独立したわけではありません。広告業界の中で直ぐに受け容れられましたか?

全然ですね。一番最初はウェブ制作など、いろいろな方法で食いつないでいたんですけど。あるときから「そもそも企業が売れない製品を作っているのに、何で広告を作らなきゃいけないだろう?」という、そういう疑いを抱くようになってしまって。たぶん誰しもが思っていることなんですけど、それは絶対に言わないじゃないですか。

_言わないです(笑)。

こういう性格なんで、クライアントにズバッと言っちゃうんです。そうしたらひょんなことから、商品開発やブランディングの方にも仕事の幅が広がり始めて。意外にそういう本音を求めている企業が多いのでしょう。ただ、うちは営業がおらず、クライアントサービスはなかなか出来ないのが課題なのですが、でも良いものを提供できれば、形には拘らなくても良いのかなと。たぶん時代だと思います。クライアントもリテラシーが高くなったし、いろいろな情報をキャッチしていて方法論も知っているので。

近未来の世界を描くのも、僕らモノを作る人間の仕事だと思う。

_会社を大きく飛躍させるきっかけになったお仕事はありますか。

ナイキさんとは創業当時からいろいろやらせていただいていて、一つはNIKE MUSIC SHOE(ナイキミュージックシュー)のプロモーションのフィルムを担当したこと。Nike Freeシリーズの優れた屈曲性と、Nike+のチップを搭載できる点を伝えるため、靴を曲げたりひねったりすると、楽器のように音が出るというミュージックビデオを制作しまして、YouTubeなどでも高い反響を得ました。それが2009年。それから僕なりに手応えを感じたのは、インテルさんの仕事で、2011年に発表したFacebookと連動したキャンペーンサイト「The Museum of Me(ミュージアム・オブ・ミー)」です。この仕事はお陰様でたくさんの賞も頂きまして、ライゾマティクスの飛躍に貢献したと思っています。

_さらに代表作として忘れてはならないのが、2012年にオンエアされたauのTV-CM「FULL CONTROL」です。渋谷スクランブル交差点を舞台に、スマホひとつで街が変わっていく様子はとても印象的でした。

東急東横店さんに許可をいただいて、百貨店の屋上から撮影しました。ただ、Q’S EYE(渋谷QFRONT壁面の大型ビジョン)に流れている映像は、すべてCGです。あそこは屋外広告の景観条例や道交法が厳しく、許可が出ない。例えば、映画「バイオハザード」などでもスクランブル交差点を使っていますが、あれも全て3Dで起こしているんですよね。皆さんの頭の中に「渋谷スクランブル交差点って、こういう使い方もできるかも」というイメージが沸いたんじゃないかと。マスの力は衰えたと言われていますが、やっぱりテレビの力はすごいと思う。テレビから何が流れてきたらワクワクするだろうと考えた時に、僕は「未来」とか「都市」という言葉はあまり好きじゃないんですけど、未来の都市の姿をあのCMの中で見せたいと考えました。セキュリティ、法律、道交法、屋外広告とか…、渋谷はコマーシャルの文脈で見たときに劇的に使いにくい場所です。だから、出来ない理由を一回全部取っ払った状態で、「どういう街だったら楽しいだろう」ということをCGで描いたのが、あのCMです。

_CMの中で起こっていることは、実際に実現できるのでしょうか。

出来ることしかやっていないです。だから、その2カ月後に増上寺で行ったユーザー参加型イベント「FULL CONTROL TOKYO」では、スマホアプリからタクシーや噴水をコントロールするなど、CMで試みたテクノロジーを全部使っています。決して遠い未来ではなく、本当は明日起きてもおかしくない世界を描いています。そういう近未来の世界観を描くことも、それがアーティストであれ、デザイナーであれ、僕らモノを作る人間の一つの仕事じゃないかなと思っています。

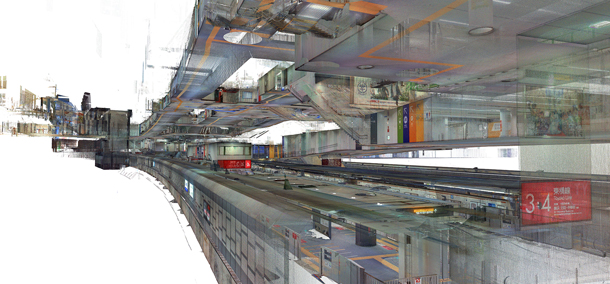

渋谷駅の地下空間を3D化したら、とても美しい軌跡が見えた。

_そのほか、今まで渋谷で手掛けた仕事やプロジェクトを教えていただけますか?

「渋谷ヒカリエ」の仕事をさせて頂いています。地下3階から円形の吹き抜け空間「アーバン・コア」が伸びていますよね。あそこに設置されている円形のデジタルサイネージのコンテンツを制作したり、ヒカリエのクリスマスプロモーションで、メインイルミネーションをプロデュースしたりなど…。また、今年4月にオープンした「渋谷キャスト」でも、屋外デジタルサイネージ「AXYZ」の企画・制作を手掛けました。

_最近では、渋谷駅の地下空間の3Dデータを作ったそうですが、詳しく教えてください。

今、渋谷はそこら中で土木工事をやっていますけど、渋谷の地形を改めて見直すと渋谷川が流れていたり、谷があったりするじゃないですか。でも、多くの人たちは「渋谷=谷」とは認識していないと思う。今、僕らが使っているグーグルマップは2Dがメインですが、実際に街を理解するには3Dで見ないとおかしくないかと思ったのがきっかけ。もちろん自動運転とか、ドローン宅配とか、いろいろなところで3Dデータ化や、マップのデータ化が求められているのも事実ですが、安全・安心文脈から攻めていくと、劇的に進みが遅い。もう少しエンタメ文脈から攻めたほうがいいなと考えていたときに、ちょうど経済産業省も3D都市データのデジタルインフラ化を検討していて、僕らがその事業を取得して「3D City Experience Lab.」をスタートさせました。そこで、どうせやるんだったら、一番分かりやすい渋谷駅の地下空間を撮りに行こうということになったのですが、最初は茨の道で。昔の海賊じゃないですけど、登ろうとした人の残骸がいっぱい出てきたんですよ(笑)。

_残骸とは、どういうことですか。

例えば、3D設計ソフトなどを開発しているAutodeskさんや、測量会社のパスコさんに相談したら、実は以前にチャレンジしたことがあったのだとか。でも、なぜ出来ないのか。要するに渋谷は、誰に許可を取っていいのかよく分からないと。でも突き詰めていったら、東急電鉄の担当者と出会い、さらに東京メトロの設計部に僕の同級生がいて。それで関係者で一緒に地下を歩こうということになったんです。いろいろ見て回ったら、ここからがメトロで、ここからが東急の管轄みたいなところがあって。タイルの色が違うとか、照明が違うとか…。そこで「ここからここはメトロで大丈夫ですか?」「ここからは東急で大丈夫ですか?」という具合に確認を取りながら歩いていって。最終的に「各社がOKなら」ということで了解を得ました。

_各関係者の許可を1つ1つ取っていったわけですね。具体的に地下空間の測定はどのように行ったのですか?

普通の土木工事と同じで、三脚の頭に赤外線と普通のカメラがついているやつでグイーンと回しながら撮影し、渋谷駅の地下空間を3Dスキャンしました。そうすると点群データといい、見えているところが全部撮影できる。それを移動しながら、撮っていきます。計測したのは東急東横線と東京メトロ副都心線渋谷駅のホームとその周辺で、最大幅36m、長さ530m、平均の深さ30mほどもあります。日本って国土が狭い割りに、森林保全とかもしっかりやっている国だと思うのですが、改めて3Dで渋谷駅の地下空間を見たら、日本の土木工事技術や、1日も電車を止めず行うバイパス工事などの軌跡が残っているんですよ。その美しい地下の姿が見えて感動しました。

_実際に3Dデータが出来ると、具体的にどんな活用が出来るのでしょうか。

洞窟で言ったら「人が通れることを確認した」というレベル。これをどう活用するかは、これから。もちろんエンタテインメント的に使えるんじゃないかとか、ゲームの中で使ってみようとか、このデータでアナザーワールドが作れるんじゃないかとか…。あくまでも地図は地図なので、いろいろなオープンデータと掛け合わせていくことで、街の価値や街の流動性とか、新陳代謝が活発な街なのか、人がどう滞留しているのか、どう新しいものが生まれているのかなどが見えます。それは開発事業者、もしくは渋谷の街を使っている人間からすれば、興味深いデータだと思います。

複雑な渋谷駅地下空間の3Dデータ化に伴い、普段は肉眼では確認することが出来ない「4層5径間ホーム2面軌道4線」の駅構造が浮かび上がる。詳細はこちら

Recommended articles

夜しか食べられないフォトジェニックなパフ…

85年の東横ターミナルデパート物語

The violinist Ikuko Kawai is in Shibuya...

渋谷ヒカリエ開業10周年で「シブヤ・クロ…

設置15年、岡本太郎の「明日の神話」大規…

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...