「2023年の渋谷はどうなる? この一年の渋谷を先取り」

昨年は新型コロナの感染拡大もやや落ち着き、様々なイベントやお祭りが「3年ぶり」に復活するなど、渋谷の街にようやく賑わいが戻りつつある。渋谷ハロウィーンやカタールW杯時のスクランブル交差点付近の騒ぎも、ある意味、パンデミック収束の明るい兆しとポジティブに捉えることもできるだろう。 また、渋谷駅といえば、100年に一度の再開発工事が進んでいるが、年始早々、JR山手線が2日間の運休を経て、内・外回りの2つのホームが同一化した「島式」ホームへと生まれ変わったばかりだ。さらに秋には桜丘町エリアの大規模な再開発事業の竣工などを控え、渋谷の街の変化は止まらない。

そこで今回は年始企画として、「2023年に起こる渋谷の出来事」をイベントカレンダー的に時系列に見ていきたい。これから起きる渋谷の出来事を先取りして、ワクワクしよう!

<2023年1月>

◎1月31日、「東急百貨店本店」閉店 ▲東急百貨店本店外観

▲東急百貨店本店外観

東急百貨店本店はもともと渋谷区大向小学校のあった土地を購入し、1967年11月1日に東横店に替わる本店として開業。1989年には企業メセナ活動の一環として、隣接する駐車場スペースにBunkamuraを開業し、音楽や文化、演劇などの文化施設と一体化する百貨店として機能と規模を拡大してきた。開業から55年を経て、建物の老朽化もだいぶ進み、今月31日に惜しまれつつも閉店を迎える。

▲Shibuya Upper West Project 外観イメージ(提供=東急株式会社)

▲Shibuya Upper West Project 外観イメージ(提供=東急株式会社)

建物は今春以降に解体し、その跡地には「日本を代表するワールドクラス・クオリティー」を目指す新施設「Shibuya Upper West Project」再開発計画が決まっている。開発は東急、LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)グループが設立した不動産開発投資会社L Catterton Real Estate(Lキャタルトン・リアルエステート)と東急百貨店の3社で行い、高さ164.8メートル、地上36階・地下4階の複合施設が建設される。竣工は2027年度を予定。

◎1月31日、「MARUZEN&ジュンク堂書店」も閉店 渋谷から本屋が消える!?

▲MARUZEN&ジュンク堂書店 渋谷店

▲MARUZEN&ジュンク堂書店 渋谷店

本店閉店に伴い、7階にある「MARUZEN&ジュンク堂書店 渋谷店」も閉店し、渋谷から大型書店がまた1つ消える。かつて渋谷は、公園通り・マルイ隣の「大盛堂書店本店」(現在のZARA)や、東急文化会館の「三省堂書店」、田園都市線に直結する「旭屋書店」(現在のヴィレバン)、東急プラザの「紀伊国屋書店」(現在、西武渋谷店A館7階に移転)、文化村通りの「ブックファースト」(現在のH&M)、パルコの「パルコブックセンター」、渋谷駅東口と南口に2店舗あった「山下書店」など、駅周辺に大型書店が数多く存在していた。「渋谷=本の街」のイメージが徐々に消えつつあるのは寂しいが、電子化、サブスク化が進む現在において、書店側の自助努力だけでは解決できない問題だろう。時代、仕方がないと言えばそれまでであるが、「本を売らない本屋」の可能性を模索していく必要があるかもしれない。

<2023年2月>

◎2月、「道玄坂二丁目南地区」再開発事業 解体工事が始まる。 ▲新大宗ビル1号館、2号館。2010年まで1号館には「ヤマハミュージック東京 渋谷店」があった。

▲新大宗ビル1号館、2号館。2010年まで1号館には「ヤマハミュージック東京 渋谷店」があった。

▲写真中央の駐車場は再開発の範囲外

▲写真中央の駐車場は再開発の範囲外

SHIBUYA109から道玄坂を上った左側、「Sound Museum Vision Tokyo」などがある「新大宗ビル1号館」(1964年、築55年)、「FORUM8」などがある「新大宗ビル2号館」(1971年、築50年)、「長崎飯店」などがある「新大宗ビル3号館」(1971年、築50年)など、半世紀を超える「新大宗ビル」を中心に計7棟のビルを包括的に見直す大規模な再開発プロジェクトが始まる。昨年秋から今年1月にかけ、7棟に入居していた各店舗は閉店もしくは移転し、2月からいよいよ解体工事が始まる。 ▲イメージパース(外装のデザイン・仕上げは現在検討中、「道玄坂二丁目地区都市計画原案意見交換会資料」より)

▲イメージパース(外装のデザイン・仕上げは現在検討中、「道玄坂二丁目地区都市計画原案意見交換会資料」より)

その跡地には、高さ約155メートル・地上30階建ての「高層棟」と、高さ約60メートルの「中層棟」、その2棟をつなぐ「低層部」で構成される複合施設の建設を予定する。高層棟にはオフィス・店舗など、中層棟には、テイクアンドギヴ・ニーズが手掛ける「TRUNK(HOTEL)」や店舗などが入るほか、中央の低層部は道玄坂1丁目と2丁目をつなぐ「歩行者通路」となり、「中心広場」も整備。さらに隣接する「渋谷マークシティ」4階部と接続し、駅や渋谷マークシティから道玄坂中腹へのアクセスを容易とする歩行者動線が整備される予定だ。2026年度の完成を見込む。

<2023年3月>

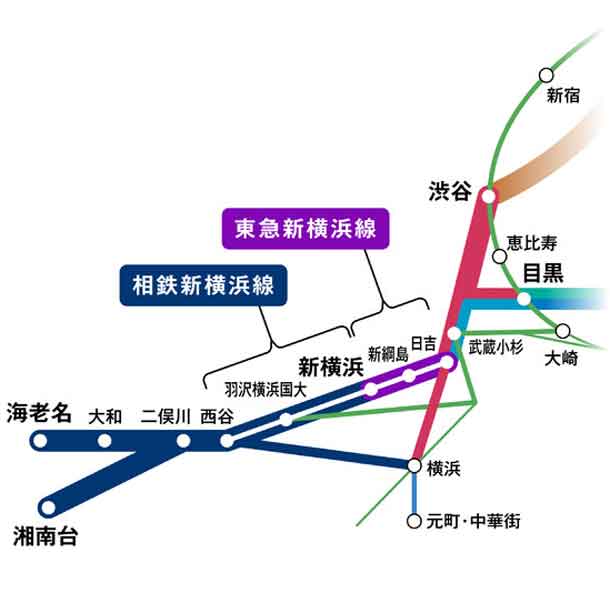

◎3月18日、相鉄・東急新横浜線開業 ▲相鉄線と東急線の直通運転が始まり、ネイビーブルーの相鉄線が東横線に乗り入れることになる

▲相鉄線と東急線の直通運転が始まり、ネイビーブルーの相鉄線が東横線に乗り入れることになる

相模鉄道「羽沢横浜国大駅」から東急東横線「日吉駅」までの約10kmが「相鉄新横浜線」「東急新横浜線」として相互直通運転を開始。従来、新横浜駅から渋谷駅までは、JR横浜線・菊名駅で階段を上り下りし乗り換えしなければならなかった。が、新線の開業に伴い、渋谷―新横浜間は乗り換えせずに約25分で結ばれる。

◎東京メトロ副都心線と東急東横線との相互直通運転開始から10周年 ▲撮影=2013年3月16日 東横線と東急メトロ副都心線の相互直通運転発車式 テープカットの様子

▲撮影=2013年3月16日 東横線と東急メトロ副都心線の相互直通運転発車式 テープカットの様子

東横線の渋谷─代官山間(延長1.4km)の地下化に伴い、2013年3月16日から「かまぼこ屋根」の東急東横線・渋谷駅が地下へと移動。地上駅舎は役目を終え、同時に東京メトロ副都心線と東急東横線との相互直通運転が始まった。あれから早10年が過ぎ、渋谷駅周辺の景色は大きく変貌を遂げた。

◎3月末頃、東急ハンズ渋谷の看板が新ロゴ「HANDS」に掛け替え ▲渋谷店に掲出される新ロゴイメージ。nendoの佐藤オオキさんが手掛けた新ロゴ。

▲渋谷店に掲出される新ロゴイメージ。nendoの佐藤オオキさんが手掛けた新ロゴ。

2022年3月31日、東急不動産ホールディングスが全発行株式をカインズに譲渡したことに伴い、10月1日付けで社名が「東急ハンズ」から「ハンズ」に変わった。今年3月、東急ハンズ渋谷店の店名・ロゴの看板掛け替えが行われる予定となっている。渋谷から見慣れた風景がまた一つ消える。

<2023年4月>

◎4月10日、複合文化施設「Bunkamura」で長期休暇へ ▲Bunkamura外観。本店跡の再開発終了後まで、しばらく長期休暇に入る。

▲Bunkamura外観。本店跡の再開発終了後まで、しばらく長期休暇に入る。

東急百貨店本店の閉店及び再開発工事着手に伴い、隣接するBunkamuraも改修工事で2027年度まで長期休暇に入る。工事中、オーチャードホールを除く、各施設は周辺施設などに一時的に拠点を移し、文化事業を継続していく。たとえば、ザ・ミュージアム(美術)は渋谷ヒカリエ9階「ヒカリエホール」などで展覧会を開催、ル・シネマ(映画)は、12月に閉館した渋谷東映プラザ内に移転。施設名は「Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下」となる。ギャラリー(美術)は、渋谷ヒカリエ8F「クリエイティブ8/」に移転を予定する。

<2023年6月>

◎渋谷区ふれあい植物センター 大規模改装し再オープン ▲撮影=2021年6月 カフェやレストランなど「食」を軸とした施設にリニューアルする。

▲撮影=2021年6月 カフェやレストランなど「食」を軸とした施設にリニューアルする。

2021年12月28日から大規模なリニューアル工事に伴い、長期休園している「渋谷区ふれあい植物センター」。今年6月頃、「農と食の発信拠点」を目指す新たな施設として再オープンを予定する。植物の展示、水耕栽培による野菜栽培、野菜を使ったワークショップ、料理教室、野菜や種などの販売のほか、カフェ・レストラン機能も備える新施設となる。

<2023年8月>

◎「渋谷盆踊り大会」4年ぶりに復活へ ▲撮影=2017年8月 渋谷スクランブル交差点を交通規制して開催される「盆踊り大会」は渋谷ならではの光景。

▲撮影=2017年8月 渋谷スクランブル交差点を交通規制して開催される「盆踊り大会」は渋谷ならではの光景。

渋谷スクランブル交差点を交通規制し、SHIBUYA109周辺の文化村通り・道玄坂で開催される「渋谷盆踊り大会」。2017年から夏の恒例行事として実施されてきたが、新型コロナの感染拡大に伴い、2019年の開催を最後に中止となっている。行動制限が緩和されるなか、今年は「4年ぶり」に渋谷に盆踊りが復活することだろう。

<2023年9月>

◎9月1日、関東大震災から100年

1923(大正12)年9月1日に発生したマグニチュード7.9と推定される関東大震災は、東京の街に甚大な被害を与えたが、渋谷はほとんど被害がなかった。被害の大きかった下町から上野精養軒や資生堂、天賞堂などの有名店を道玄坂の一画に誘致し、いわゆる「百軒店」が生まれた。さらに関東大震災からの復興を目的とし、集合住宅「同潤会アパートメント」が表参道や代官山に建設され、それまで東京の西側の片田舎だった渋谷が発展するターニングポイントとなった。

◎9月開業、旧ドンキ跡の大型商業施設「道玄坂通」開業 ▲2023年9月開業予定の道玄坂通dogenzaka-dori」イメージパース

▲2023年9月開業予定の道玄坂通dogenzaka-dori」イメージパース

文化村通りに面した旧「ドン・キホーテ渋谷店」跡などで進む渋谷区道玄坂二丁目開発計画「道玄坂通 dogenzaka-dori」は3月に竣工、9月に複合施設のオープンを予定する。高さ114.8メートル、地上28階・地下1階の施設の低層部は「商業エリア」、中層部は「オフィスフロア」、13〜23階の上層階は英インターコンチネンタル ホテルズグループ(IHG)が運営する「ホテルインディゴ東京渋谷」が入居する予定だ。

文化村通りは2027年度、1月末で閉店する東急本店跡に、高さ164.8メートルの「Shibuya Upper West Project」が竣工を予定しており、今後、同エリアの風景は大きく様変わりしそうだ。

<2023年11月>

◎11月10日、忠犬ハチ公生誕100年 ▲100歳を迎える「ハチ」

▲100歳を迎える「ハチ」

待ち合わせスポットとして有名な「忠犬ハチ公像」。昨今では世界的にも観光名所として知られ、外国人観光客が列をなし撮影を行うほどの人気スポットとなっている。秋田犬であるハチは1923年(大正12年)11月10日、秋田県北秋田郡二井田村(大館市)で誕生。東京帝国大学農学部の上野教授の希望で、秋田からはるばる渋谷にやってきたという。その後のエピソードはご存知の通りだが、今年でちょうど生誕100年。記念イベントなどの開催も予定されている。

◎11月17日、岡本太郎「明日の神話」公開から15年 ▲岡本太郎の巨大壁画「明日の神話」。常設から15年目を迎える。

▲岡本太郎の巨大壁画「明日の神話」。常設から15年目を迎える。

米・水爆実験で被爆したマグロ漁船「第五福竜丸」をテーマとした「明日の神話」は、「日本版ゲルニカ」とも評される岡本太郎の大作。60年代後半にメキシコの新築ホテルのロビーに飾るために制作されたが、経営状態の悪化に伴い工事未完のまま人手に渡り、作品の所在も不明となっていた。2003(平成15)年9月にメキシコ郊外の資材置き場で発見され、「明日の神話」再生プロジェクトが発足。1年間にわたる修復作業の後、東京都現代美術館の特別公開などを経て、2008(平成20)年に恒久設置先として「渋谷区」が選ばれ、同年11月17日に渋谷マークシティの連絡通路で一般公開が始まった。この15年で渋谷の風景の中に巨大壁画がすっかり定着した。

◎11月竣工、渋谷駅桜丘口地区再開発事業 ▲渋谷駅桜丘口_外観イメージ_西側より(画像提供=東急不動産株式会社)

▲渋谷駅桜丘口_外観イメージ_西側より(画像提供=東急不動産株式会社)

渋谷・桜丘エリア約2.6ヘクタールを一体的に整備する大規模再開発「渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業」。A街区(地上39階・地下4階、延床面積約18万4700平方メートル、高さ約179メートル)、B街区(地上30階・地下1階、延床面積約6万9100平方メートル、高さ約127メートル)C街区(地上4階、延床面積約820平方メートル、高さ約16メートル)の3棟で構成。近々、新名称や入居企業、出店企業などの発表されることだろう。今まで国道246号線で分断されていた桜丘町エリアであるが、3棟の完成に伴い、歩行者デッキで渋谷駅と、渋谷フクラスをつなぎ、アクセスや回遊性の向上が見込まれる。

<2023年12月>

◎おおみそか、渋谷カウントダウン4年ぶりに復活へ ▲2016年12月31日、カウントダウンイベントの様子

▲2016年12月31日、カウントダウンイベントの様子

2016(平成28)年にスクランブル交差点など駅周辺を交通規制して、大みそかから元日にかけての「カウントダウント」を初開催して以来、毎年、インバウンドの外国人観光客を含め、国内外の人びとが集まる大規模なイベントとして知られる。新型コロナ感染拡大に伴い、2019年のカウントイベント開催から中止を余儀なくされている。渋谷盆踊り大会と同じく、4年ぶりの復活が期待される。

<その他、時期未定のトピックス>

◎2023年秋、「テノハ代官山」跡に覆道施設「代官山町プロジェクト」開業

◎2023年末、恵比寿でヱビスビール醸造を再開する「YEBISU BREWERY TOKYO」開業

◎2023年中、ヴィム・ヴェンダース監督が俳優の役所広司さんを迎え、「THE TOKYO TOILET(渋谷のトイレプロジェクト)」をテーマとしたドキュメンタリー作品を公開予定

Editorial department · Fuji Itakashi

Shibuya registrar. In addition to Shibuya of Culture information, seasonal news and topics, it will spell write that feel every day.