Shibuya culture project

MENUKEYPERSON

Shibuya is a detonator that produces the energy of Japan as a culture and a symbol of the fusion of business

The NPO ETIC. Representative DirectorHaruo Miyagi

profile1972 Tokushima Prefecture was born. 1993 Waseda University student, founded the student entrepreneur of the national network "ETIC. Student Entrepreneur Liaison Conference". Served as the Secretary General of the bit Valley Association since 1994, becomes a member of a work in progress one of the Shibuya bit Valley. And NPO corporation in 2000, it became the representative director.

Through such as leadership development program, NPO corporation Etikku to support the young people aimed at entrepreneurs. Mr. Haruo Miyagi to serve as its representative director, here in Shibuya of a dozen years, we talk that there is a major change which is not visible to the eye. Along with the appearance of Shibuya of change to the background the Internet and IT technology, we were telling the direction of urban development, which is expected towards the further development.

After a few years, it might be the wave of the "Shibuya bit Valley" visit again

Please tell me the reason for offices of Etikku to Shibuya to help entrepreneurs, including --IT venture.

By net to around 2000 has been generalized, especially in the IT venture, now choose the region in which the base of business freely. Then, than surrounded by the town in the concrete, entrepreneurs feel the feeling that you want to work in the city, surrounded by culture have been gathered in one after another Shibuya. In other words, it is the base for choosing the locations of the business is shifting to "comfortable" from "function". In the background of the so-called Shibuya bit Valley, we analyze that it was there is such a phenomenon. Riding on the flow, because we began to set up an office in Shibuya around people who have to support, we decided to set up also in Shibuya base of Etikku.

- Etikku but has been active since 1997, compared with at the time, Shibuya the city How did you change.

Here in one of a dozen years, now, is the 30's so-called baby boomers and later in the first half of generation now increasingly have a social impact. This generation, because the originally rich and free life grew up in the commonplace era, does not have strong traditional values to become a materially wealthy working hard on to large companies. Rather, what of work for, what of learning for the, have lived while re-question that such. The fusion and the kind of values and net of technology, we started a new challenge as based in Shibuya. How strange it by Shibuya. A dozen years ago, Shibuya is the epicenter of culture, there is no change in that consumption was the location of the, at that time there was a feeling that had been isolated from the world of business. It now receives strong impression that birth is a new vitality in culture and business is fusion. It does not necessarily appear in the form of appearance, I think that is altered without the city of personality mistake.

- At present, the wave of Shibuya bit Valley but you felt as a little subsided, how about you?.

Upsurge of bit Valley, was intended to symbolize the changes in the values of the "venture" in Japan. I think that many of the new Challenger has been born from that flow. However, after the enthusiastic boom under normal that are exposed to criticism as the reaction, such a time there was also in Shibuya. Still, some of the entrepreneurs who have believed in earnest and change the world by the net and IT technology, also not a few people are continue to work vigorously in Shibuya now. There is no former businessman ish formality, it has become the presence of leadership than ever to the people of the atmosphere earlier that are working a really love. One of the reasons they continue to stay in Shibuya, as expressed in terms of just "comfortable", I think it's because in Shibuya to the accumulation of culture there is a charm that can not be quantified is the objective. But now there is also a tendency to flow in, such as IT venture Roppongi who ran out to Shibuya, as the next flow of bits Valley, to the future not too far away, not the focus inevitably day come in again "Shibuya" also I think. Already successful IT venture us in the future, "social entrepreneurship" point of view in cooperation with the young people who are in Shibuya from, or would not start a challenge trying to build a new society.

ETIC, which also focused on graduates of social entrepreneurs.

Recommended articles

20世紀を代表する美術家ヨーゼフ・ボイス…

Shibuya with the spread of new coronavirus ...

東急百貨店本店、55年の歴史に幕 本店開…

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

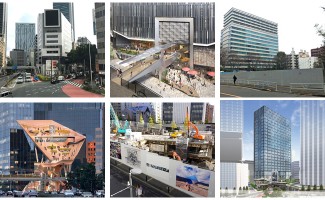

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

85年の東横ターミナルデパート物語

通勤通学前にテンションを上げる「早朝フェ…