Shibuya culture project

MENUKEYPERSON

We hope Shibuya after I want a city that diversified values coexist, small playhouses can be one 4-5 ...

Theater director, film directorYukio Ninagawa

profileOctober 15, 1935, Kawaguchi City, Saitama Prefecture was born. He joined the Gekidanseihai in 55 years, founded the troupe modern people theater in 67 years. Director debut in 69 years "true feeling overflowing Ruru frivolity of". 72 years theater group "Sakurasha" formation, after the dissolution of the 74 years the theater company, began to work on a large theater director in "Romeo and Juliet". Since then, he continued to work as a leader in theater both in name and reality, in recent years, all works staged plan of Shakespeare, which began from 98 years, performance time is no shortage on the topic, such as performances of "Greeks" of up to 10 and a half hours. Starting in the year do the overseas expedition year 83 the "Medea" Greece, Rome performances, Europe and the United States, has gained a reputation such as Canada. In recent years, "A Midsummer Night's Dream" and "Shintokumaru", "Hamlet", called the topic performances in consecutive London, 1999 and 2000 in London and Stratford, "King Lear with the Royal Shakespeare Company "was long-term performance. Introduction Awards a number of the 38th Art Encouragement Minister of Education Award of the year 88 "Chikamatsu suicide story". In 92 years, he was awarded the United Kingdom University of Edinburgh honorary doctorate. 99 years, Bunkamura Theatre Cocoon artistic director appointed.

Yukio Ninagawa that Shibuya of encounter dates back to the "love letter alley" of 50 years ago. Then work or in the Parco theater, such as serve the Theatre Cocoon artistic director, the relationship of the Shibuya town long. Even now, in Ninagawa's called "escapes the Center Street when there is a momentum", was interviewed think of to Shibuya.

Clearly, "dazzling" Compared to the Shibuya of the old days. Flood of light. A good stimulus, I love

- Ninagawa's own do I when around is to set foot in first in Shibuya?

I 's a "love letter Alley". When the troupe of the student, there is a rehearsal hall to the three-Roh Bridge of linen in the late 50s, that time had come to Shibuya in the streetcar. Now, I know Chinese "Urarasato (Reikyo)". He was taken to the actors of the senior in rare era or "sausage" or "pig foot". When about my 19-year-old, about at least 50 years prior to the love letter alley. And Taiwan cuisine Toka Chinese restaurant, it is the time really miscellaneous. "Urarasato" around that time, in another Zatsuzentaru thing, I was feeling like a after the black market. Compared to Shibuya at that time, it became anyway clean. Then clearly "dazzling". I like a flood of light. A good stimulus, I like.

- It will Irasshai been the artistic director of the Theatre Cocoon from 1999. Do you have captured how spatially?

It is a nice space. And say whether Cocoon is why good, become full view until the dressing room and go open a hole or off the floor. You always have that kind of flexibility. So you system that you can use the theater freely is standing properly. The fact that such a thing is reluctant theater also How can large, Cocoon is not stacked history in various wind, thus changing the theater, full activity to freely use the mechanism in the theater to make a funny thing not willing to labor in. It is a wonderful thing. This is If it were not for Cocoon does not become this only to the people of the spotlight theater. Also So you can be in the theater of the face-to-face to Hazuseru floor. Such theater I do not now. It is very open theater. It is a tremendous property. Everyone I think that it is the theater say if there are air Tteyuu work together in order of very free and creative work.

- Although Cocoon also is Tokyubunkamura itself including located in the city of Shibuya, do you have captured how the fact that there is a Shibuya thus to the city theater?

It is far more cultural is more of Shibuya from Ikebukuro and Shinjuku. Once Shinjuku from the 60's the middle to the head of the '70s had been popular and interesting. Then, from the so Shibuya Parco is a little place a state-of-the-art information, is why position went in to replace. I, initial, but I was working in the Parco Theater, the Nante at that time, I Nante good (laughs) also doing to Do If not become a three-sided article. So there is great momentum .... But we did a lot work in there, coming soon became a conservative. The neighborhood around the cultural village recently, I think I became much more interesting person through here from the station. Cocoon, come to culture village originates a much better information, I do has changed the flow of the city's young people. We understand well be referred to as "Toka flow of people like this, do it will change for the Tteyuu cultural specific gravity."

I think be interesting if there is unity Shibuya is the best. It was like a department store ...

- Or the theater, such as Cocoon is nice Shibuya of the city and the compatibility?

Good. Since the work has been opened without being fixed, we are pleased to interesting theater people and co-star who has come here. So it becomes the feeling that came to the Cultural Village. Simply not not you theater is the Potsun, or there is a bookstore or there is an exhibition hall or there is an Orchard Hall, with each other to affect the subtle things that are complex, I do think that I have a pleasure to come here . So theater also, not only one of the theater, I think it Tteyuu is complex and I say I. So in terms of the profitability, but it might be some of which fall, somewhere it is me play it, can also eat drink also complex to tea, and be shopping at the department store. Such complex, I'm feel important is is that are aligned together those that want the people I mean as it were market. Looking at the center the city standing in the scramble intersection down the station of Shibuya, or there is a lot of outdoor vision .... The Tteyuu come to the cultural village speeded among them, I felt Tteyuu come to the reality of the village through the inside of the "flood of light" is. I wonder if it is not it Shibuya of charm. Process of that approach I'm like. That Tteyuu come to the Cultural Village duck in the light. As it were, Is a mon like a runway from the everyday to the extraordinary (laughs). So Shibuya interesting. Probably the way to go to the Cultural Village from the station there are a number of ways. It looks fun to try a lot of road. When there is a momentum we will leave the center city (laughs). If that do not want to hit and people will go around the cultural village street.

- Shibuya, but there was a story that cultural but also from Ikebukuro and Shinjuku, specifically?

Shibuya there is also the Cocoon and Parco theater, because also gathered a lot of a movie theater, is good unity. Kana bookstore has had becoming a little less disappointing thing is. It kinda hurts the book first have been transferred. I think many things should not and not aligned properly. Culturally, to there is also a visual Some type, is interesting that those various state-of-the-art as a city are aligned. Shibuya'm good because they solidified as a unity. Since Ikebukuro are too dispersed, it's there is no center in pieces. Shinjuku also it now properly there is little of that satisfactory theater to be outgoing. So Shibuya I think be interesting if there is a best unity now. Now it is like a department store Mon, those who meet the various requirements, it's felt that I held together in a certain area, such as important and the split is. It has made good to Tteyuu department stores, such as have uniform food, clothing and shelter various things food, huh small world and over there. After all, I want Shibuya also made a small world. But, after all bookstore I want. I think I need to Tteyuu bookstore put to slip from the sidewalk. Bookstore of such Jitsuzuki is gone.

Ninagawa's will serve as the artistic director "Bunkamura Theater Cocoon"

Recommended articles

夜しか食べられないフォトジェニックなパフ…

Tea that the dogs can gather real authentic tea ...

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

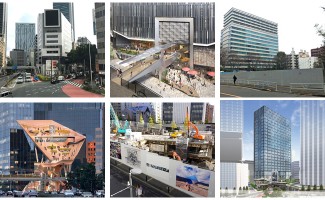

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...

85年の東横ターミナルデパート物語

Shibuya with the spread of new coronavirus ...

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

駅中心地区と連携する「東口エリアの再開発…