Shibuya culture project

MENUKEYPERSON

Unnecessary idea of "big hard is if no" to town development.

The entire Shibuya is in school, in the city that comes to everyone to learn -.

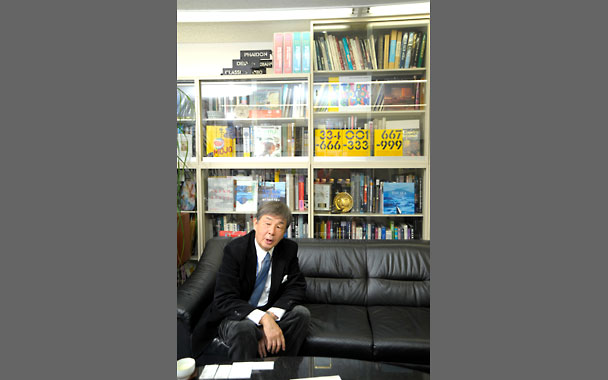

Marketing ConsultantMasakazu Taniguchi

profileMarketing consultant, Ltd. Japan Life Design Systems President, Ritsumeikan University Graduate School of Business Administration, Professor, Graduate School. 1942 born. Musashino Art Faculty of Industrial Design Graduated. Planning of management strategies, a wide range of activities to regional activity plan. Pioneer of the weekly "NEXTHINK" Weekly information analysis magazine has continued to analyze the era on a weekly basis. In the 21st century commercial, presided over tourism, learn the management of the industry the "Cultural Economic Research Society". Other, Japan design mechanism, director, serves as the Kyoto brand research meetings and Chair, and the like. Tokyo City University Faculty of urban life (April 2009 opening) visiting professor appointed schedule. Recent book "Blue Bird Management," "World Looking imagination," "lifestyle concept" and many others.

Tokyu Agency enrollment age, participation in open project of Tokyu head office. After to Taniguchi, who has been active in various projects as a marketing consultant based in Shibuya independence, think of to Shibuya, and was asked to talk about perspectives of efforts to Shibuya in the future.

The idea of "big hard is if there" is unnecessary. The strategic should learn to Paris.

- Previously, it had been issued the Shibuya of free magazine "Shibuya-walking".

If the public dig the information can not be found to have slept in the Shibuya, will the real goodness of Shibuya is utilized. We started the "Shibuya-walking" in the fact that one can not it somehow to the business model. In pioneer existence is in the free paper, Ginza since Shibuya is successful, Shinjuku, went to increase the Ikebukuro and model. Since the ad there is a limit, if you try to take advantage of both readers and advertisers, is better made as close as possible to the free structure. Actually it towards the net is good, because that era is still did not have the recognition of the net, was born form that distribute the magazine in town.

- I met the first in Shibuya the city?

It is a student. I lived near Kichijoji because it was Musashinobijutsudai but, including the designer of the part-time job at the Tokyu Agency from about 21 years old, now I go to Shibuya. At the time, Tokyu Agency, there was on top of the building of the Suruga Bank. Or you are in the electrical building of the electrical industry union that is opposite that, there is also that he had worked with the classroom that are left over in the school building of the site of the Komazawa University. It is time still nothing. Ball electricity had ran to Sangenjaya, but the rest was already there is nothing ... I atmosphere.

- Shibuya What kind of impression of that time?

Because it was the era was not the thing, the department store was the sale of champions. Tokyu Toyoko shops in the time in which a "Toyoko goodwill Street", had been very attention. There is also that students often when there is a school in Shibuya, a vitality, was the image of unity nice town. Since around Shibuya had spread attractive residential area, there was also the impression that the town that the city and the suburbs are close to each other. However, the fact that Mr. Iiokyaku comes, I feel that the Do not link that going up the level of Toyoko store has received. It is 45 years ago, but at that time, I am in charge of the Tokyu Group, it took part in the project of Tokyu head office open. There is a design room in the department store, department store charge of Tokyu Agency everyone was through there. The more I think that what has worked in the department store was in the midst of a department store (laughs). Experience in there, we have to connect with my now of the various ideas of today. Since Shibuya is much even after the independent, you will be at the Shibuya 45 years. Shibuya is also a place was his grew up. It is true the reason that made the "Shibuya-walking".

- Do you have the impression that has changed the quality of Shibuya came town business?

First, the department store has become a center pole, there was a time when people like corresponding to the department store customer had gathered in Shibuya. The center pole of the then Shibuya is now the city center. Fashion of the times that children of the baby-boom generation is gathered. However, considering that the baby boomers were responsible for the epidemic that was called astringency Kazi up to it, because there was a youth fashion center city as the next casual, there is there is a flow that connects the parent and child. In particular, the change of was remarkable, when baby boomers generation is about a high school student. Since that time, we have rapidly out colors that students of the city in the Shibuya. Looking at the center the city, all are you bytes students, buy have to be all students. At that time, students sell things, the phenomenon of the center city where students had bought, I was referred to as "festival". Shibuya is just a festival of those days. There from fast food and fast fashion, such as the initial of the convenience store, the chain operation, has been a little out of the United States stinking business is the augh, there is the impression that. Adult taste that had it previously, went to disappear rapidly from the neighborhood.

-A few years later, the FUKU-TOSHIN LINE and the Toyoko Line are connected. How do you think Shibuya will change?

It increases liquidity, but if you do not increase the possibility that trouble will come if there is a charm, Shibuya is also likely to be a mere terminal. For example, Yokohama Station It is a precedent. Toyoko is down to the fifth floor underground, but transfer is now well, "face" as a city because you have lost.

- How do you get off at Shibuya Station if?

In the conventional Shibuya, still useless. I think that it is necessary to go piled up a culture that has the depth and height of the city. In the early 20th century, due to the accumulation of culture and arts, enhancement of the hard surface was important. However useless and made much the Hakobutsu now. 21 century has it become more important to create repeat the "hour" for something there is carried out. Carnival, festival, Toka if the contemporary art "Shibuya Triennale" .... Various artists from around the world, when you get together a highly creative person, there are "time" to gather. The "hour" will activate the field. To create a "time", it requires the idea to grow the "hour". At that time, the idea Tteyuu "big hard is if there" is a good throw away. Because it is good if combined with hard of several. Even Bunkamura, also in blue science, we do it anywhere. After that, a small museum, small gallery. There will be the base of the overwhelming cultural tourism. From tow arts in exaggerated, individuals can go to the hero, a rich more personality, fine to go into the fine - because such individual culture and art is the richness, in order to gather that kind of thing, too is that only an exaggerated equipment inconvenience. MOMA in New York as well, using the site of the public junior high school became closed down, we are in a museum it as a second MOMA. I, I think that we should learn to Paris to strategic. Creativity is is not to create the future, but collect a highly creative people as "hour", Paris has prepared the Paris Collection in the fashion world. Multiplied by the voice in the world of architects in the world of architecture, it was to do a request architecture. The town is trying to be a museum of one of the buildings. Further, in order to collect the Gentiles artists, we made also the area to entertain that kind of person. By this kind of strategy, the 19th century, the artist First was gathered in Paris. At the time of the Paris, the ability of as a city that put out the new idea went up with the va-voom. This technique is as it is now, it takes over Berlin and Chicago. Before that London. Since London was innovation through the industrial revolution. New York, while squeezing in contemporary art, there was an increased cultural integration "hour".

Museum needed to the city you want to visit the people of the world, theater, school ....

- We have implemented a variety of events in Shibuya. The difference would be what?

Indeed, we are to imitate it in Shibuya. It has to do also, "Tokyo Collection". However, there is no thought in there. Will not only gold of the story problem? Still, it does not have only recognized like that's one of the recession in 100 years. I think should I inject the money. But, not. Now we have entered a society that has been asked to be referred to as "Do you live what do you cherish." And yet, is not thinking on the extension of the "what is profitable", only it can be seen that nothing profitable. Rather, Shibuya is an emphasis on what kind of concept, I need a "thought" that what undertake the stage towards the world have. In order to open the door to a new future, and does not have the gateway to success in the world .... Only it has to reflect the past I think that it is useless.

- How can we presented one of the concepts in the city do?

Concept of "on-site hundred times" I think that it is important. The parties recognized that the people who participated from the field is going to bring their small ideas, respectively, because it is the goodness of Japan's DNA. However, for those that what is important in the other hand, we must throwing a viewpoint. Site captures reality is innovation by the ideal, the ideal is polished by reality. It should not be a participant in the field to the crowd of Ugo (Ugo), the leader as an ideal of the leader rather than the interests of the leader, instead of aggregating various people of the opinion, the vision to come out from there in words, instead of the picture, it must be presented. Just have to adjust everyone's opinion, it would end up with a convincing at a more down the average point. This is useless. Therefore becomes very, such as bold and highly transparent media presence in, is that going to assume the Shibuya with aspirations. In addition, you must issue the Viewpoints that does not depend on the economy at that time. So come become necessary, is the approach to the integration of the "culture". It brought up the difference of not built in one morning and culture, that polished. If those things there is also a number, it will be in town that can not be absolute imitate. Up springing the "origin", "difference" is the news - I hope when it comes to the kind of stage. Still make only a box to not in such form, what you're doing and that what such like were brought from elsewhere, you will not continue suffering only money as importers.

- When you think about the city of the world people want to visit, from those consisting of the center pole of the culture?

There are several. One museum, one theater. Another is the school. After the hospital, hotel for entertain the tourists, at the same restaurant cafe. In Shibuya, not gathered good restaurants and cafes. Hotel is also still weak. Museum not yet make a because this also. Since the Tokyu head office there is a Bunkamura, I think both should do as it is to the museum. It is not possible and go into the business idea. Otherwise, because you will become better is better to sell.

- Where in comparison with the rest of the city, now of Shibuya feel that you are able to differentiate?

shibuya109でしょうね。109は、店舗しかないような煙突型の建物です。あそこは1年のうちに60店舗が入れ替わる。あれ自身がメディアなんですね。変化を受信する構造が、お客にとって一番魅力になりやすいという考えが根底にあります。同じ服をもう1回売るのではなく、次の服を売るという行動のある人ばかりが集まっていますから、いわゆる坪単位の生産性という意味では、あそこが世界一です。そのほか「東京ガールズコレクション」もあります。つまりそうしたトレンドニュースソースに対しての発火地点という点においては、109はそれ自身がメディアステーションとしての価値を持っています。その延長上にセンター街がある。H&Mの出店も、それを見越したものでしょう。H&Mは、東急本店の前に出るのではなく、こっちが109、こっちがH&M、その間をモールとしてセンター街につないでいる。きっと、センター街は新しいポジショニングに変わるでしょうね。もっと素敵な店が増えるといいなと思います。そうしたものを仕掛け込んで、しょうもない店は地上げしてでもいいから、はめ込まなきゃいけません。そうすると、あの辺りがシティモールになります。それは大変なインパクトになりますね。

- What are the things that do not have enough to Shibuya?

In Shibuya, there is a college group that has been at the center of the university, but not enough gimmick to it. Or there is a blue science, because or there is KuniManabu Institute, even cause an event, we must consider how we doing it in what panel. To create a panel of students called Let's talk the 22 century, the panelists select also the public, including Shibuya culture becomes a leading figure, if they give me a discussion, it will be very news source. If it delivered on the net, it it is what Shibuya broadcasting. Then, you do not have a publisher in Shibuya. In the Shibuya, such as responsible for the Japanese culture and world culture, like or something cultural publishing corresponding to the Bunkamura, I hope if there is a kind of publication of the terminal. With the help of various publishers of force, but earns only the core planning, it continues to publish anyway to continue. Also something the retail culture that does not Dashikire easily, should you put out Bambang in a small lot. Rather than put out because sell, put out because we should put out - will continue to support the story that it is I hope After selling. The support this is useless unless members firmly. What about making the Shibuya culture club? Rather than to request a registration to the gathered people, a mechanism that can be registered automatically, make a citizen Patras Nye internalization. Secretariat would say even Bunkamura. Even when we did the opening in a small gallery, I hope when it comes to the mechanism, such as get the registration.

Recommended articles

Standing at the moment of Shibuya in The construction work is reborn ...

犬たちが集う本格的な紅茶が楽しめるティー…

85年の東横ターミナルデパート物語

Demolition just before, "Tokyu Toyoko shops East Building" last look Tsu ...

“公共トイレ”の見方が変わる!? 「TH…

The Reason that Shibuya is Attractive to IT Startup Companies

The violinist Ikuko Kawai is in Shibuya...

ヴェンダース作品で役所さんが最優秀男優賞…